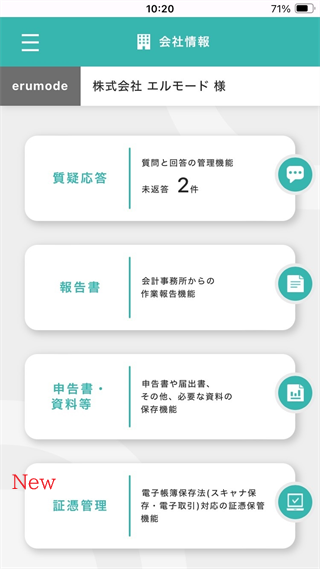

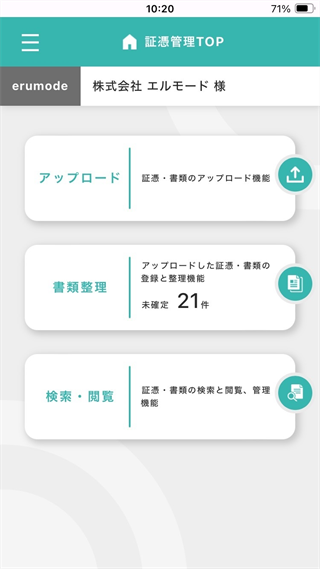

『私書箱』アプリ 証憑管理のリリース

『私書箱』のスマートフォン用アプリに、電子帳簿保存法に対応する

オプションメニュー[証憑管理]が追加されます。

スマートフォンから資料ファイルを手軽にアップロードすることが

できるようになりました。

| 私書箱TOP | 証憑管理TOP | 証憑管理「アップロード」 |

|

|

|

iPhone用、Android用とも9月24日にリリースいたします。

既にアプリをご利用のお客様は、リリース日以降に

アプリの「アップデート」を行うことで証憑管理メニューが追加されます。

なお、証憑管理は『私書箱』のオプションメニューです。

ご利用いただくにはオプション購入が必要となります。

詳細は下記CASH RADAR PBシステム サポートページをご確認ください。

(電子帳簿保存法対応)私書箱 証憑管理のリリースにつきまして

『私書箱』アプリは下記サポートページよりインストールください。

『私書箱』アプリ化につきまして(6/21リリース完了)

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

電子帳簿保存義務化の要件確認からシステム各社の対応についての調査。

現場の声を活かし、「会社規模の大小を問わず利用できる」をコンセプトとして、

エヌエムシイグループ税理士法人部門・システム開発部門が一体となり

電子帳簿保存特別プロジェクトが発足した経緯を解説。

そこで完成した「証憑管理」のメニュー、母体となる『私書箱』システムについても説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

所内において書棚に紙のファイルを保管し点検決裁に利用していた時代から、

ペーパーレス決裁への変貌。また、お客様を取り巻く環境の変化で、

原始資料の回収は紙ではなくデータ化したものでも十分可能だと確信したこと。

電子取引のデータ保存義務化をきっかけに、今後お客様の監査資料全般を

データで回収してゆく目標に至った経緯について解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

これまで会計事務所側では掴みきれていなかったお客様先における電子取引データの把握、

そのデータはどこに届いているのか、いつ誰が保存するのか、事務処理規定のひな型提供、

「証憑管理」の具体的な導入方法や事務所用のマニュアル作成といった対応フローについて解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

「証憑管理」を導入いただきたいお客様の優先順位、

義務化となる電子取引データのないお客様に対するアプローチの方法。

パソコン等の操作を苦手とするお客様に対応する目安などについても説明。

また、お客様に「証憑管理」をご利用いただくにあたり、

事務所側で設定や確認方法、お客様が保存する資料の優先順位やアップロード方法などについても解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】2. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】3. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

会計事務所、お客様共にDX化には対応していかなければならない。

そのスピードは各々違うため、優先順位をつけて出来るお客様から進めていくことで

少しでも事務所の効率化を上げてゆく必要がある。

その他、今後の取り組みについての説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

「証憑管理」の機能や使用方法の説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

みなさん、こんにちは。

■新規契約時に、曖昧な条件で引き受けてしまった仕事

■お客様から一時的に頼まれ、いつの間にか常態化した仕事

■担当者個人の親切心から始まり、過剰サービス化してしまった仕事

■期限に間に合うよう、担当による丸受けが習慣化した仕事

会計事務所業界だけでなくサービス業全般において、

「提供する範囲」を明確に定めることは非常に難しいと思います。

あるいは、例えば交通ルールのように、

明確な決まりごとはあってもいざ路上に出てみると、

厳密に守ること自体が困難を伴う場合も考えられます。

そんな状況下で、百戦錬磨の経営者から、

折衝を苦手とする会計事務所の一職員が頼み事をされれば、

時には折れてしまう場面が生じるのも無理はありません。

ただし、それらの隠れた業務負担はしばらく経ったあとに表面化します。

引き受けた当人は、その責任感、義務感で時間や体力を犠牲にしてでも

その問題に取り組んでいるはずです。

場合によっては“ただ働き”に近い状況が続いているのかもしれません。

そんな本人しか知りえない属人化されたお客様との関係性のまま

別の担当へと引継ぎとなれば、後任となる職員の方は、

混乱と悲劇の連続になることは間違いないでしょう。

それが事前に前任から伝えられている事実ならまだしも、

お客様から伝えられて初めて知り、

(※お客様が少し話を盛っている事もありますが)

それがモチベーション低下に繋がっているケースを、

私はこれまでに全国で見てきました。

私自身も若いころには、同様の経験があります。

数年前ですが、ある職員の方からこんな話を聞く機会がありました。

「情報ゼロで引継ぎをされるのが本当にキツいです」

そこで、ご自身のように辛い経験をする後輩社員が今後現れないように、

会計事務所とお客様とのコミュニケーション情報を記録する、

情報共有化ツール『私書箱』の導入活動を

プロジェクトメンバーの一人として務められました。

※画像をクリックして該当記事をご参照ください。

(記事閲覧には無料会員登録が必要です。すでに登録済みの方はログインして閲覧ください。)

仮にご自身の担当引き継ぎがしばらく発生しなかったとしても、

日々のお客様と担当者とのやり取りが、

所長先生や関係者との間でまったく情報共有されておらず、

「ブラックボックス」のまま続いていくことは、

決して良い状況とは言えませんし、リスクを伴います。

もちろんご自身が過去を振り返るための情報源としても、

役に立つことは間違いないでしょう。

このように「個人」ではなく「組織」として、

一件のお客様に対応してゆく体制づくりは、

人手不足が深刻化する昨今ますますその重要性が高まっています。

担当者一人ひとりの日々の情報が、日常業務のなかでリアルタイムに蓄積され、

引継ぎや問題解決のために役立てられていく仕組み。

みなさんの事務所でも、検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社エヌエムシイが提供する

会計事務所と顧問先をつなぐ情報共有化システム『私書箱』は

2022年12月11日より、便利な新機能を搭載し

画面デザイン等を全面的にリニューアルいたしました。

より機能的に使いやすくなった私書箱を是非ご検討ください!

私書箱の詳細はこちら

【お問い合わせ】

株式会社エヌエムシイ

Webフォーム:こちら

FAX: 03-5354-5201

「プリンタから紙が出てこない…」

会計ソフトのサポートセンターにこんな問い合わせをした際、

『こちらでは分かりかねます』『プリンタメーカーかネットワーク管理者に確認して下さい』

と返ってきたらいかがでしょうか。

専門外の案件とはいえ、顧客への意識が低く冷たい対応だと感じるのではないかと思います。

しかし、「正しく、早く」という観点ではこの対応がベストと言うこともできます。

なぜなら、利用環境に詳しい人による確認が間違いなく解決の最短コースであるからです。

専門外の者が手探りで対応を進めた場合、闇雲に時間だけ経過してその結論が

『メーカーに確認』となる事もあるでしょう。

また、対応の過程でプリンタやネットワーク環境に問題が生じてしまう懸念もあります。

極端な例えを用いましたが、いずれにせよお客様がサポートセンターに求めるのは

「正しく、早く」問題を解決する事です。

対して私たちが行うべき事は、丁寧な聞き出しと適切な切り分けに基づいた最善策の提示です。

これにはルールやマニュアルはなく、

私たちが蓄積している知識や経験値、判断力に委ねられるものと言えるでしょう。

お問い合わせ全体のうち、弊社会計ソフト以外のもの(インターネットやPC機器など)は

3割ほどになるでしょうか。

あらゆるお問い合わせに「正しく、早く」対応し、

気軽に何でも聞けるサポートセンターになれるよう、

知識や経験を日々積み重ねてまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

PBシステムサポートページはこちら

会計時事務所の経験者を採用して即戦力で働いてもらいたいと

思っているけれども、募集しても応募がない。

結果、退職者が出ても直ぐにリカバリーできず、

残った職員に業務負担がいってしまっている。

そんな中で少しでも経験がある人から応募があると、

事務所の採用基準を下げてでも採用してしまう。

内定を出したら、一日でも早く入社してきてほしいと待ち遠しくなり、

でも実際に入社したら

①考えていたレベルにないことが判明

②言った通りに業務をおこなってくれず

「こんなはずじゃなかった」と後からガッカリしてしまった。

応募、採用、入社後にかけた時間や手間、振り返って考えるとストレスしかない。

そのうえ、負担を強いている職員が耐えられずに「辞める」と言ってきたらどうしよう。

このような悲痛な声を全国各地で聞くようになりました。

2022年4月に、弊社と長年のお付き合いをいただいている四国の事務所様より

「エヌエムシイの在宅スタッフを紹介してもらいたい」と連絡をいただきました。

退職する職員さんがおこなっていた業務を

そのまま在宅スタッフに請け負ってもらいたい、と考えていたようです。

しかし、その事務所の業務フローに在宅スタッフを入れてみようとすると、

明らかに無理があって非効率だとわかりました。

そのまま何の手も打てないまま5月の繁忙期を迎えましたが、

人材が不足したままの事務所は日に日に残された職員さんの負担が増していきました。

そして、6月には「在宅スタッフを取り入れるために

業務フローや職員の役割を見直す」という決断のもとに再度連絡をいただきました。

見直しは事務所にとって大改革です。並大抵のことではありません。

でも、新たな事務所を創り上げるのだという信念を持って、

7月より在宅スタッフの活用をスタートしました。

それから半年、次々に在宅スタッフさんと面談して、

今日現在4人の在宅スタッフさんと契約を締結して仕事をしてもらっています。

先月からは年末調整処理も依頼をし始めました。

一人一人への報酬の支払いは4・5万円ですので、4人合わせても20万円未満です。

まだまだ道半ばではありますが、この半年で確実に事務所の新しい戦力となりました。

これまでは募集をしても応募がなければ、募集媒体を変えたり、

もっと費用をかけたりすることで人材の確保に動くしかなかったと思います。

それでも採用できないなら、未経験者を採用して育成していくしかありません。

でも、上手く育成できる保証はなく、途中で辞められてしまうこともあり、

何より戦力となるまで時間がかかります。

でも、この事務所様のように業務の見直しをする覚悟や決断さえあれば、

通ってきてくれる職員ではありませんが、

事務所の戦力となる人材を私どもはご紹介することができます。

私どもで紹介する在宅スタッフは帳簿を作れるというだけのレベルではありません。

作成された帳簿を監査することができる人たちです。

下記のような方に応募いただきます。

・会計事務所で2年以上の業務経験がある方

・法人の顧問先の担当を持ち、決算業務経験のある方

・ITリテラシーがあってWEBでお仕事をすることが可能な方

これまでの職歴や業務経験の書類を提出していただき、

面接、実務テストを経て合格した人を紹介する人材として確保します。

①考えていたレベルにないことが判明

②言った通りに業務をおこなってくれず

上記のようなことがないよう、実務テストをおこなって業務レベルを確認します。

また、素直に仕事をおこなうことができるかも弊社の独自の基準で確認をします。

10名の応募があったら、その中で合格するのは1名だけという狭き門です。

今まで在宅で仕事をする人を活用したことがないから、

うちで可能だろうかと不安を感じる事務所様もありますが、お任せください。

その活用がスムーズにおこなえるよう、私どもは一定期間のサポートをさせていただきます。

そして、私どもはあなたの事務所の業務フローの見直しを一緒に考えるところから

お手伝いさせていただきます。。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

在宅スタッフ活用『在宅っくす。』の詳細はこちら

サービスに対するご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください

ソフトメーカーなどに電話を掛けると、最初にこのようなケースになりませんか?

・「○○の方は1を、△△の方は2を押してください…」という機械による音声ガイダンス

・「ライセンス番号を教えてください」

電話を掛ける側にとってこれらは意外と高いハードルです。

慌てている場合、時間がない場合などに特に実感されるのではないでしょうか。

CASH RADAR PBシステムのサポートセンターではこのような確認は行いません。

お客様にとって「困った」や「分からない」はそれ自体がストレスであるのに、

その問い合わせでさらにストレスを感じさせてしまう事があってはならないと思うからです。

お客様は何も用意せずお気軽にお電話をお掛けください。

問題解決に必要な情報は、電話を取ったオペレーターがスムーズにすべて聞き出します。

ちなみに、お客様からのお問い合わせは[電話] のほか

[メール] [専用フォーム]でも承っておりますが、

電話でいただくお問い合わせが圧倒的に多く、件数全体の90%近くを占めています。

様々な商品・サービスのユーザーサポートにおいては、

電話窓口を無くし、メールやチャットによる対応へシフトする流れになっています。

また、チャットボットと呼ばれる自動応答システムを導入し、

電話のみならずオペレーター自体を置かない企業も増えてまいりました。

私たちはこのような新しい流れの良いところを取り入れながらも、

多くのお客様からご支持をいただいている[電話]によるサポート対応を

今まで以上に大切に続けていこうと考えております。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

PBシステムサポートページはこちら