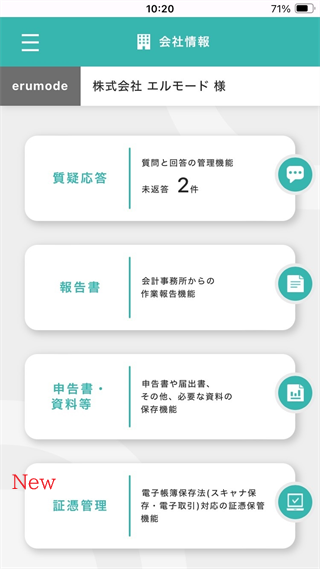

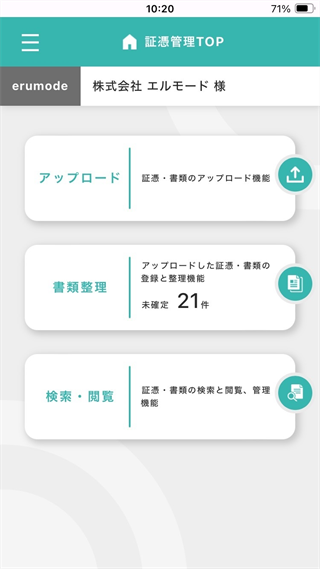

『私書箱』アプリ 証憑管理のリリース

『私書箱』のスマートフォン用アプリに、電子帳簿保存法に対応する

オプションメニュー[証憑管理]が追加されます。

スマートフォンから資料ファイルを手軽にアップロードすることが

できるようになりました。

| 私書箱TOP | 証憑管理TOP | 証憑管理「アップロード」 |

|

|

|

iPhone用、Android用とも9月24日にリリースいたします。

既にアプリをご利用のお客様は、リリース日以降に

アプリの「アップデート」を行うことで証憑管理メニューが追加されます。

なお、証憑管理は『私書箱』のオプションメニューです。

ご利用いただくにはオプション購入が必要となります。

詳細は下記CASH RADAR PBシステム サポートページをご確認ください。

(電子帳簿保存法対応)私書箱 証憑管理のリリースにつきまして

『私書箱』アプリは下記サポートページよりインストールください。

『私書箱』アプリ化につきまして(6/21リリース完了)

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

電子帳簿保存義務化の要件確認からシステム各社の対応についての調査。

現場の声を活かし、「会社規模の大小を問わず利用できる」をコンセプトとして、

エヌエムシイグループ税理士法人部門・システム開発部門が一体となり

電子帳簿保存特別プロジェクトが発足した経緯を解説。

そこで完成した「証憑管理」のメニュー、母体となる『私書箱』システムについても説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

所内において書棚に紙のファイルを保管し点検決裁に利用していた時代から、

ペーパーレス決裁への変貌。また、お客様を取り巻く環境の変化で、

原始資料の回収は紙ではなくデータ化したものでも十分可能だと確信したこと。

電子取引のデータ保存義務化をきっかけに、今後お客様の監査資料全般を

データで回収してゆく目標に至った経緯について解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

これまで会計事務所側では掴みきれていなかったお客様先における電子取引データの把握、

そのデータはどこに届いているのか、いつ誰が保存するのか、事務処理規定のひな型提供、

「証憑管理」の具体的な導入方法や事務所用のマニュアル作成といった対応フローについて解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

「証憑管理」を導入いただきたいお客様の優先順位、

義務化となる電子取引データのないお客様に対するアプローチの方法。

パソコン等の操作を苦手とするお客様に対応する目安などについても説明。

また、お客様に「証憑管理」をご利用いただくにあたり、

事務所側で設定や確認方法、お客様が保存する資料の優先順位やアップロード方法などについても解説。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】2. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】3. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

会計事務所、お客様共にDX化には対応していかなければならない。

そのスピードは各々違うため、優先順位をつけて出来るお客様から進めていくことで

少しでも事務所の効率化を上げてゆく必要がある。

その他、今後の取り組みについての説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

エヌエムシイ税理士法人実践

電子帳簿保存法 電子取引データの保存完全義務化に対応!

「証憑管理」活用術

【証憑管理活用術】6. 「証憑管理」のご紹介 情報共有化ツール『私書箱』

「証憑管理」の機能や使用方法の説明。

【関連動画】

【証憑管理活用術】1. 電子帳簿保存法対策プロジェクト発足の経緯

【証憑管理活用術】2. 原始資料は紙回収からデータ共有の時代へ

【証憑管理活用術】3. 2024年1月電子取引データの保存義務化にどう対応するか?

【証憑管理活用術】4. お客様タイプ別「証憑管理」活用イメージ

【証憑管理活用術】5. 会計事務所における真のDX化を見据えて

『私書箱』についてはこちら

【サービスのお問い合わせ】こちら

みなさん、こんにちは。

■新規契約時に、曖昧な条件で引き受けてしまった仕事

■お客様から一時的に頼まれ、いつの間にか常態化した仕事

■担当者個人の親切心から始まり、過剰サービス化してしまった仕事

■期限に間に合うよう、担当による丸受けが習慣化した仕事

会計事務所業界だけでなくサービス業全般において、

「提供する範囲」を明確に定めることは非常に難しいと思います。

あるいは、例えば交通ルールのように、

明確な決まりごとはあってもいざ路上に出てみると、

厳密に守ること自体が困難を伴う場合も考えられます。

そんな状況下で、百戦錬磨の経営者から、

折衝を苦手とする会計事務所の一職員が頼み事をされれば、

時には折れてしまう場面が生じるのも無理はありません。

ただし、それらの隠れた業務負担はしばらく経ったあとに表面化します。

引き受けた当人は、その責任感、義務感で時間や体力を犠牲にしてでも

その問題に取り組んでいるはずです。

場合によっては“ただ働き”に近い状況が続いているのかもしれません。

そんな本人しか知りえない属人化されたお客様との関係性のまま

別の担当へと引継ぎとなれば、後任となる職員の方は、

混乱と悲劇の連続になることは間違いないでしょう。

それが事前に前任から伝えられている事実ならまだしも、

お客様から伝えられて初めて知り、

(※お客様が少し話を盛っている事もありますが)

それがモチベーション低下に繋がっているケースを、

私はこれまでに全国で見てきました。

私自身も若いころには、同様の経験があります。

数年前ですが、ある職員の方からこんな話を聞く機会がありました。

「情報ゼロで引継ぎをされるのが本当にキツいです」

そこで、ご自身のように辛い経験をする後輩社員が今後現れないように、

会計事務所とお客様とのコミュニケーション情報を記録する、

情報共有化ツール『私書箱』の導入活動を

プロジェクトメンバーの一人として務められました。

※画像をクリックして該当記事をご参照ください。

(記事閲覧には無料会員登録が必要です。すでに登録済みの方はログインして閲覧ください。)

仮にご自身の担当引き継ぎがしばらく発生しなかったとしても、

日々のお客様と担当者とのやり取りが、

所長先生や関係者との間でまったく情報共有されておらず、

「ブラックボックス」のまま続いていくことは、

決して良い状況とは言えませんし、リスクを伴います。

もちろんご自身が過去を振り返るための情報源としても、

役に立つことは間違いないでしょう。

このように「個人」ではなく「組織」として、

一件のお客様に対応してゆく体制づくりは、

人手不足が深刻化する昨今ますますその重要性が高まっています。

担当者一人ひとりの日々の情報が、日常業務のなかでリアルタイムに蓄積され、

引継ぎや問題解決のために役立てられていく仕組み。

みなさんの事務所でも、検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社エヌエムシイが提供する

会計事務所と顧問先をつなぐ情報共有化システム『私書箱』は

2022年12月11日より、便利な新機能を搭載し

画面デザイン等を全面的にリニューアルいたしました。

より機能的に使いやすくなった私書箱を是非ご検討ください!

私書箱の詳細はこちら

【お問い合わせ】

株式会社エヌエムシイ

Webフォーム:こちら

FAX: 03-5354-5201

2022年6月に『私書箱』システムの契約をされた東京都の事務所様についてご紹介します。

契約をいただいた時点の職員数は12名。そこに、新たに2名が入社してくる予定でした。

2名とも会計事務所の未経験者なので、教育や研修が非常に大事になるが、

そんなに手間もかけられない。でも、早く独り立ちさせて戦力になってほしい。

そうしないと、今いる職員の負担を減らしていけない。

それから、今後はテレワークやフリーアドレスの体制をとれるようにしていきたい。

そのようなことを考えていたときに、弊社の実践事例公開セミナーを知って参加していただきました。

『私書箱』は下記のようなことが期待できると感じていただいてのご契約でした。

・コミュニケーション履歴の蓄積・共有化ができること

・新入社員の教育や研修に最適であること

・ペーパーレス化を推進できること

・テレワークやフリーアドレス実現の一躍を担うこと

6・7月は所長先生とベテランのお2人に試していただき、

8月はいよいよ事務所全体に広めることになりました。

まず、実践事例でご紹介したエヌエムシイ税理士法人にご来社いただいて見学。

そして、翌日には全職員対象の『私書箱』操作研修をおこないました。

操作研修をおこなった弊社スタッフ佐藤佳祐と岡安明実より、

そのときの様子やその後をお話させていただきます。

【佐藤佳祐より】

私は直接お客様の事務所で研修を担当させていただきました。

8名の職員様のご参加で、驚くほど順調に研修を実施することが出来ました。

私は研修講師を務めることが多く、今まで様々な事務所様へ研修を行ってきましたが、

参加された方全員がこれほどまでに積極的な研修は数えるほどしか経験していません。

研修を受け身で受講するのではなく、

職員の皆様が率先して操作していただいことが大きいと思います。

研修後、参加された職員様が早速顧問先様への『私書箱』の導入を進めていただいておりました。

研修講師冥利に尽きるおもいです。

今回の研修後の職員様の反応や、お客様への『私書箱』のご提案が順調なこともあり、

更に新たに入社される社員2名への研修のご依頼もいただきました。

今後一層のご支援をさせていただきたいと思っております。

【岡安明実より】

私はリモートにて研修を担当させていただきました。

当日はリモートでもわかるほど明るく和やかな雰囲気で進んでいきました。

操作研修は聞くだけ、見るだけになりがちなのですが

皆様ご自分の画面を率先して操作していただけて、

その場で感じたリアルな疑問や反応を聞くことができたことがとても印象的でした。

事務所の指示で研修に参加されているというよりも、

実際に自分がお客様とのやり取りで使っていくんだ!

という前向きな姿勢で研修を受けてくださっているように感じました。

そんな皆様のおかげで私たちもとてもやりがいを感じる研修となりました。

研修が終わり、お礼のメッセージを『私書箱』でお送りいたしましたところ、

すぐに皆様から返信をいただけたことも大変うれしかったです。

引き続き、所長先生のご期待に沿うよう

「情報共有化」「ペーパーレス化」「テレワーク推進」の支援を続けてまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

情報共有化支援の詳細はこちら

情報共有化の事例紹介しているセミナーはこちら

お問い合わせフォームはこちら

2021年11月に「私書箱」の契約をされた

北関東の事務所様の契約時点と9ヶ月後の現在をご紹介します。

「税理士会も今後積極的にDXに邁進する。そうでなければ国からも見捨てられる」

という日税連の会長のご意見に触発されたそうです。

「本格的にデジタル化を進めなければならない」と強く感じていらっしゃいました。

20年前は「うちの事務所はIT化の先端を行っている」と先生は思っていた。

・ドキュワークスを入れた

・職員のシフト制での在宅勤務をコロナ発生以降ずっと続け今後も変えずにやっている

でも、今立ち止まって考えたとき、実はそうでもないことに気が付いた。

・在宅勤務中には顧客訪問はさせられない

・在宅勤務中の職員が何をやっているのかわからない

・顧客資料のデータ化はしたものの、3期分の決算資料はファイルで保存もしている

・せっかくのデータ化された決算資料もお客様と共有できていない

・お客様先には定期的な訪問&ペーパー資料を提出

・パートさんが資料整理、入力をしているが生産性はあがらない

そのような問題に手を付けないまま現在に至っていた。

そして最近、退職した職員の引継ぎを巡り、情報不足がたたってトラブルが起きた。

そうならないようにお客様の情報を記入したカルテを顧問先ごとに作ってはいるものの、

更新がほとんどされていない。

そのため、『私書箱』の日々の業務が蓄積される仕組みに先生は興味を持たれました。

決算関連資料をファイリング保管しており、お客様との資料共有がなされていない。

お客様向けの報告書や議事録提出の習慣はもともとない。

原則、顧客訪問時に口頭で報告しているという。

お客様との資料共有、そして「報告書」機能にも興味を持たれました。

2021年11月、事務所の中で私書箱導入を先行しておこなう

プロジェクトメンバー4人を選考していただき、

操作研修や提案する顧客の選定などをおこないました。

2021年12月、顧客への導入開始。

2022年1月から5月、繁忙期に加え、コロナ感染がまん延したことで

顧客への導入は思うように進まず・・・。

2022年6月、改めて目標を設定し、プロジェクトの再始動。

2022年7月、プロジェクトメンバーでの推進の段階を終えて、

事務所全体での導入研修を実施して開始。

既に導入したお客様が快く賛同してくれた事や、

お客様にインボイスの説明等を行った履歴が残る事の有効性などをお伝えいただき、

事務所で一丸となって取り組む雰囲気が感じられました。

導入研修が終了した翌日、所長先生よりコメントをいただきました。

「昨日はありがとうございました。

次への一歩を踏み出せました。

今後もよろしくお願いいたします。」

これから、所長先生の描く事務所像に向かって

「デジタル化」「ペーパーレス化」「情報共有化」の支援を続けてまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

情報共有化支援の詳細はこちら

情報共有化の事例紹介しているセミナーはこちら

お問い合わせフォームはこちら

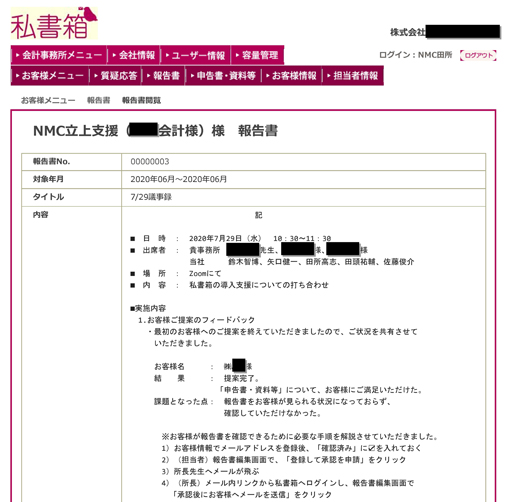

導入立上支援とは

システムを導入しても、普段の仕事に追われ、今までのやり方をガラッと

変えることはなかなか難しいものです。

そこで、事務所様と私どもで複数名ずつの共同プロジェクトのチームを作り、

数か月間に渡ってルーチンに乗るまでの導入のお手伝いを行っています。

その期間は毎週のようにZoom等で打ち合わせを行います。

主な支援内容、スケジュールをご紹介します。

●目的の共有・目標と期間の設定

「担当者の引継ぎをスムーズにしたい」「お客様からのクレームを減らしたい」

「普段の業務を完全にペーパーレスにしたい」など、

所長先生が考える『私書箱』を導入する目的・方針を職員さんと共有します。

また、プロジェクトのメンバーを選出して、それぞれの役割分担を決めていきます。

事務所ごとに業務スタイルに違いがありますので、現状と問題点を確認します。

・お客様との連絡方法

・所内のコミュニケーション利用ツール

・監査や決算申告の業務フロー

・資料の預かり方、保管 ……etc

そして、「◯月までに顧問先ファイルの書棚・書庫を撤廃する」

「◯月までに◯件のお客様に導入する」など明確な目標と期間を設定します。

●説明会・報告会

最初はプロジェクトメンバーだけで数件の導入をします。

その後、事務所全体で取り組みます。一丸となって取り組めるよう、

職員さん全員に集まっていただき、所長先生から導入の目的、

目標と期間をお話いただきます。

私どもも、エヌエムシイ税理士法人や他の事務所様の事例、

実際の運用状況などをお伝えします。

●『私書箱』システム研修

誰もが迷わず利用できる様に、ユーザーやお客様情報の作成、

保管する資料のスキャン方法や保管するファイル名など

実際に運用するためのコツも含めてお伝えしております。

●お客様への提案研修

最初に提案するお客様の選定やお声がけの仕方を研修します。

お客様に提案する前の準備、現場に持参するもの、

説明の段取り等を確認していただきます。

実際にお客様に提案して良い反応をいただくことで、

他のお客様にも自信を持ってお伝え出来るようになっていきます。

これまでに様々な事務所様と取り組んだ事例から、良かったやり方をお伝えし、

どなたでもほとんどのお客様にスムーズに導入できるような研修をしております。

また、提案マニュアルやテンプレートも提供しております。

●事務所ルール策定

エヌエムシイ税理士法人の成功事例はもちろんですが、

失敗事例も参考にして事務所の導入ルールを決めていきます。

そして、プロジェクトメンバーが選定したお客様に導入します。

他の職員の皆様や新しく入所されてきた方が迷わず利用できるように、

事務所様の文化、やり方にあったルールを作っていきます。

●定期ミーティング&進捗管理支援

私どもが事務所に訪問したり、Zoom等を使用して、

定期的な打ち合わせを行っていきます。

所長先生やプロジェクトメンバーの職員さんと一緒になって、

進捗管理することで良い意味での緊張感を持続し短期集中で結果を出せるようにいたします。

また、ミーティングの後は、毎回議事録に必ずまとめて事務所様に提供し、共有しています。

▼【議事録】立上支援中の事務所様との打合せは議事録に残して共有しています。

本記事はNMC通信第32号にも掲載されております。

『私書箱』の詳細はこちら

お問い合わせフォームはこちら